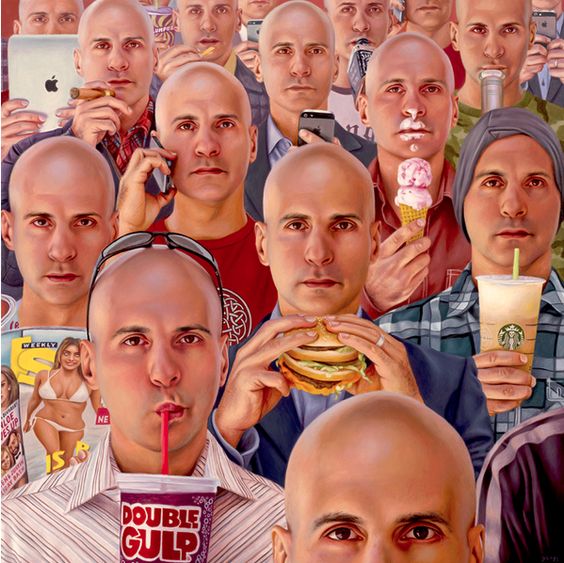

Es inagotable el derrotero de mensajes subliminales que zigzaguean, obstruyéndonos la mirada limpia, alrededor de cada uno de nuestros pasos y consecuentes tropiezos; de nuestra vida cotidiana y más allá de esta. Si bien no podemos desconocer los innumerables beneficios de la llamada evolución, tampoco podemos obviar, a partir de una actitud reflexiva, que el universo tecnológico y la matrix propagandística han venido —para quedarse y afianzarse— a decirnos e imponernos necesidades que no se hubieran instalado como tales si no se insistiera hasta el hartazgo con la invasión a nuestra intimidad y a nuestra libertad. ¿El fin?

Desde luego, que nuestra subjetividad declare pertinazmente un deseo que, de no concretarse, nos llevaría a una y a otras tantas “frustraciones” o a una sensación de falta de “éxito”. Y es que esta sociedad pos-posmoderna es voraz, tenazmente exigente con sus listados de cosas hacia las que inexorablemente debemos tender para ser sujetos, hechos y derechos, adaptados a las urgentes ofertas de nuestro tiempo.

No obstante, existieron épocas en las que a los varones y a las mujeres no se les indicaba lo que necesitaban para sobrevivir, para disfrutar y para sentirse dignos, famosos, en el contexto familiar, laboral, barrial, escolar.

Ergo, ¿para ser felices, personas “grandes”, necesitamos este o aquel producto que se promociona en las calles, ante nuestros ojos, sin poder esquivarlo? ¿Solo distraen o además inyectan una “bondad” de la que, tarde o temprano, uno puede presumir? ¿En cuánto tiempo se disuelve la satisfacción por lo así adquirido y amortizado?

¿Son necesarios los consumos que laten en los espacios publicitarios de los programas de televisión, y que aun parpadean en las esquinas de la pantalla y en el propio formato mientras miramos, así, fragmentada, una novela, una serie o un noticiero? ¿Necesitamos realmente todo eso?

¿Las mujeres necesitamos ser rubias o morochas o pelirrojas; probar todos los acondicionadores para alisar el pelo o para enrularlo? ¿Cuidarnos la piel es diseminarle fórmulas competitivas que prometen borrar arrugas, ojeras, mostrar la cara que no somos? ¿Necesitamos, concretamente, anular o disfrazar lo que somos en cada momento de la vida? ¿Necesitamos cambiar el teléfono celular cada año? ¿Necesitan los varones usar perfumes franceses para oler a “hombres”?

¿Cuál es el amparo? ¿Qué ostra hipócrita envuelve nuestras faltas más profundas? ¿En cuánto tiempo, satisfecha una necesidad inventada, acudiremos sine die a la imposición de otra para alcanzar la dicha? ¿Y si, en cambio, sin excluir totalmente la afección a la demanda, nos detenemos a pensar que eso que aquí o allá nos ofrecen infinitamente es solo un eslogan consumista, sin solución de continuidad, sin solución fehaciente para los males viscerales que nos atraviesan?

Si ahondamos, aunque parezca ya en esta época una utopía, en la grandeza que nos confiere la dignidad como personas, en nuestros vínculos, en nuestros proyectos y sueños por más simples o en apariencia inalcanzables que parezcan; si ahondamos en que nos necesitamos, que es eso parte de un hambre atávica, ¿no caeremos en la cuenta de que estaríamos más amparados, cuidados, menos arrugados, perfumados y más erguidos que anclándonos frente a las góndolas de la pos-posmodernidad con la ingrata certeza de que no es posible tenerlo todo?

En este sentido, hermoso si no olvidamos las formas en que se satisfacían nuestros ascendientes, ¿no estaríamos menos expuestos al pánico ante esa ametralladora de recuerdos de lo que no tenemos y, por el contrario, más pendientes de nosotros, entre nosotros, en las calles, por más desconocidos que seamos?

No sé si es así. Nunca sé cómo es. Y esa es la búsqueda, pero ahora se me ocurre que la mejor publicidad es el mensaje, alentador y constructivo, que podemos darnos desde adentro hacia afuera. Y sí, con un escudo invisible, blindado, para que no sea el exterior y la intemperie descontenta con nuestro ser sujetos,los que nos decreten las necesidades que debemos cubrir para sentir alivio, un rato de felicidad, tranquilidad, seguridad, fortaleza.

Y saber, por sobre todo saber, que también tenemos derecho y necesidad de atravesar inseguridades y miserias sin que ninguna urgencia demandante nos decida el tiempo de un dolor. Sin que exista para eso ningún producto, sino el tiempo y el acompañamiento del prójimo que elijamos.

Ya contaminaron el río. Ya lo hicieron. Sospecho que podemos evitar, desde cada individualidad, eludiéndolo, que contaminen el aire que respiramos, el paisaje o el recreo audiovisual con que nuestros ojos desean forjar una mirada genuina de la hermenéutica de la vida que necesitamos construir. Una mirada genuina del modo en que necesitamos pensar nuestras efectivas carencias.

Quizás así tengamos más predisposición a no distraernos de mirarnos a los ojos, rehusando el foco parsimonioso en el nuevo espectacular y especular producto que nos aísla de nuestra comunicación real con los demás.